开栏语:每座乡镇,都是时代发展的鲜活切片——藏于城市喧嚣外,奔涌在历史与当下浪潮中,既有岁月厚重,更具生长蓬勃。

红网岳阳站全新栏目《乡行“曼”记》聚焦岳阳乡镇,以微观视角解读乡镇肌理的变迁:从一砖一瓦生长见人居蝶变,从一产一业迭代读振兴密码,从一文一脉赓续感文化脉动……这些正是中国式现代化扎根基层的生动注脚。

乡见烟火,亦见远方。

平江县长寿镇航拍。

红网时刻记者 赵曼 陈砂 向小雨 蔡迎 岳阳报道

蓝墨水的上游是汨罗江,长寿镇就卧在汩江源头。山是沉的,水是软的,把平江这处小镇晕染成了一幅墨迹未干的水墨画,质朴中透着股灵气。

走在镇上,街巷熙攘,楼宇参差,是出人意料的繁华。而在鳞次栉比的高楼包围中,一排排粉墙黛瓦的老建筑静静立着,苔痕沾着岁月,一下子把千年的时光拉到眼前。

“长寿”二字似乎蕴含着吉祥美好的韵味,初到此地时,我就被这两个字勾着念想。待走得深了才懂,这个山区小镇的骨血里,淌着千年的文化气,顺着街巷、顺着人的日子,慢慢往外漫。

烟火生活里的诗意日常

从镇中心向东南行六公里,几道弯后便到了双丰村,78岁的陈柏青就住在这里。

半个世纪的行医生涯,山里的田埂、农家的院子,都留下过他的脚印。两件从不离身的物件——听诊器与诗稿,画出了他的一辈子。

白墙青砖的老屋里装下了老人的药房和书房,推开漆色斑驳的木门,堂屋一边是药柜,一边堆着诗稿。

翻开那叠厚厚的诗稿,题材很广,家乡山水、改革新貌、往昔追忆、革命礼赞在字里行间跃动,读起来通俗易懂。

陈柏青和长寿诗联书画协会的友人交流“新作”。

陈柏青说,写得最多的还是自己的生活。

早年学医时,他习惯把药方、见闻记在本子上,那些带着草药香的字迹,后来慢慢长出了韵脚:有时是问诊后歇在屋檐下,看燕子飞过田垄,随手写两句;有时是走在行医路上,听老乡说收成,顺口编段顺口溜。

日子久了,陈柏青的本子攒了一本又一本,纸页上的墨痕,比药箱里的药味还浓。

“登台心不惊,挥手拨祥云”,这是他写的《登摘星台》,透着股洒脱;“为官应共民忧乐,莫负当年作记人”,那首《咏岳阳楼》里,又藏着他的心思。

读这些诗,不像读文人墨客的笔墨,倒像捧一把刚从地里拔的青菜,沾着露水,带着土味,却最贴人心。

而这股从乡土中生长出的诗意,可追溯至上世纪80年代。改革的风吹到乡野,日子好过了,人们就想找个地儿放心里的热乎劲儿。1980年,“西溪诗社”成立了,后来改叫长寿诗联书画协会,是平江县最早的乡镇诗社之一。

早年协会没有固定地方,会员们聚在骨干家的堂屋、临街的门店里,老会员拿着本子教格律,从平仄讲到对仗,从意象讲到炼字,一字一句,都没藏着掖着。

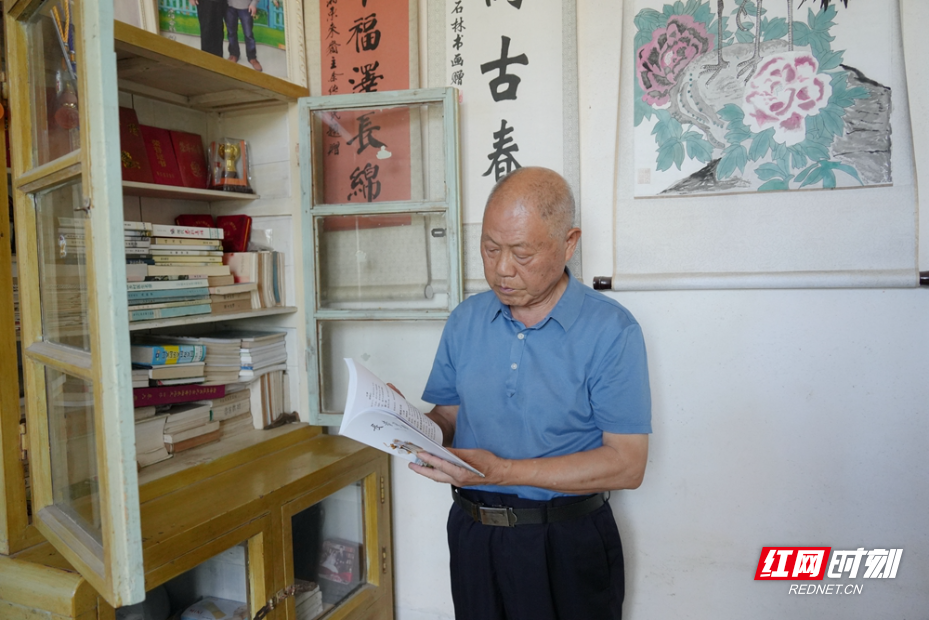

陈柏青翻看长寿诗联书画协会会刊。

如今长寿诗联书画协会近百个会员,农民、教师、职工都有,散在各地却没断了联系。在协会微信群里,大家依然活跃,不时分享作品。谁的作品发表了、获奖了,群里也是道贺声一片,比过年还热闹。

40多年过去了,协会将会员创作结集成刊,从《长寿诗联》到《长寿雅风》,近300期会刊不仅见证了古镇的岁月变迁,更让乡村诗意飘向了更广阔的天地。

陈柏青的“诗瘾”,也在这样的日子中慢慢养成。

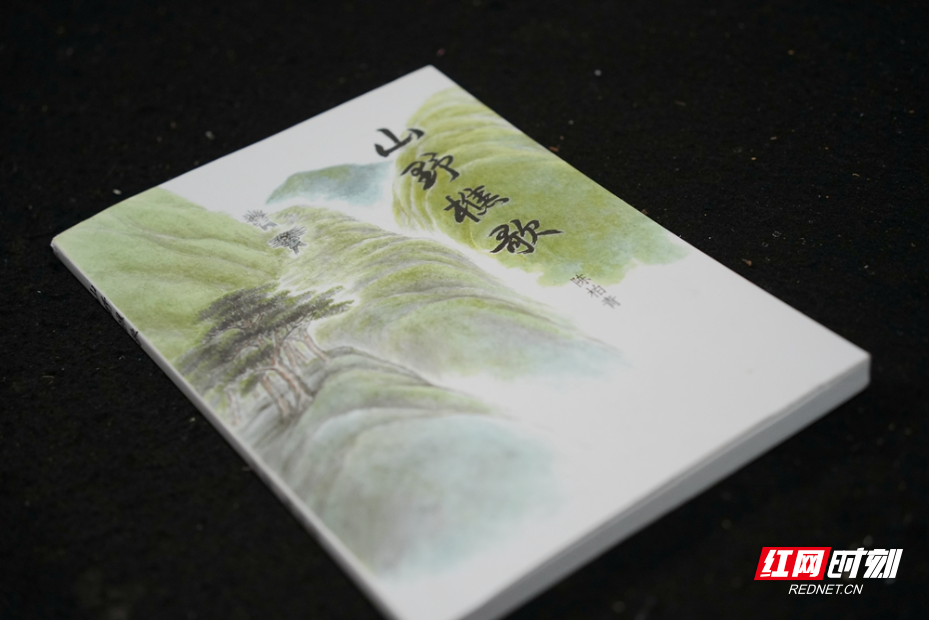

行医之余,他笔没停过,顺口溜、歌谣、对联、诗歌,2022年集合了300余首的《山野樵歌》诗集出版了。

为什么这么喜欢写诗,老人一句“开方治病,写诗医心”,让我真切感受到长寿人质朴的诗意表达。

陈柏青的个人诗集《山野樵歌》。

童声琅琅中的文脉生长

在长寿镇,最软的诗意,藏在孩子们的书声里。

“八月涛声吼地来,头高数丈触山回……”晨光漫过将军希望学校的窗户,脆生生的童声里,唐朝的江潮跨过千年,涌进了现在的课堂,这是学校每天雷打不动的“诗时光”。

课堂上,语文老师何超带领孩子们读诗。

语文老师何超,是这场“诗时光”的牵线人之一。她的诗词缘,是童年时父亲递来的那本《唐诗三百首》——黑封面,麻线捆着,翻开时墨香扑鼻。“那墨香,是我爱上诗词的起点。”

如今,她把这份热爱装进课堂,让诗词在孩子们心里发芽。

在何超的课堂上,诗词不再是枯燥的背诵,而是鲜活的情感体验。她擅长为孩子们搭建“情境之桥”:播放一段旋律,让孩子们闭眼静听,再打开想象的翅膀、写下鲜活的感受,让写诗成为孩子们触手可及的欢喜。

孩子们在课堂上分享自己写的诗。

“我有时是小熊,有时是小兔子,有时是一匹马,让人永远也猜不着……”诗意在课堂生长,歪歪扭扭的字迹里,藏着干净的想象力。“或许对仗不完美,结构也稚嫩,但那是孩子眼里最真实的世界。”何超总能被其中的童趣打动。

校园走廊上浸染着诗意。

课间,何超带我在校园内采景,诗词印记随处可见:每段走廊、每面墙壁都浸染着诗意;诗词默写、朗诵、书法比赛接连不断;艺术节上的“诗礼舞”,更让诗词“活”了起来。

长寿诗联书画协会常来助力校园文化培育,派出专家走进课堂,讲授诗词楹联的写作技巧,协助学校创办校园诗社,让诗礼文化在孩子们心中扎下深根。

长寿镇的文脉没有装在博物馆里,而是种在孩子心里,等他们长起来,文脉自然就长起来了。

长寿图书馆。

一馆墨香里的文化摆渡

初见长寿图书馆,我忍不住跟同行的人念叨:“一个乡镇,居然有这么大的图书馆?”抬头望去,16.95亩的建筑透着敞亮,后来才知道,里头藏着七万多册书——这规模,放在县城都不算小。

带着疑问走进馆内,馆长杨仁安指着满座的读者,笑着跟我解释:“你看,这么多人来,就知道大家多需要它。”

而在图书馆二楼,这里整层规划为张震藏书展览厅。将军的书房被原样复刻,两排书柜整整齐齐,连书桌上的台灯、摊开的书页都像刚有人用过。

原来,一位将军对读书的看重,本就是长寿镇文化根脉里的一截。

早年间,这儿是湘鄂赣边界的要道,南来北往的商客带着货物,也捎来各地的想法。唐代陈希烈隐居传中原文化,宋代吴雄办书院兴儒学,元代胡天游著书写诗——诗书气早跟镇子的烟火气拧在了一起,不仅一位将军,“爱读书”早刻进了长寿人的基因里。

长寿图书馆内一片静谧,只闻书香。

维夏中学的方城好背着书包进来,熟门熟路往书架走,指尖划过书脊,最后停在《爱因斯坦传》上。“隔两天就来”,她翻着书说,“这儿有绘本、历史书,还有科幻小说,像打开窗户能看见远地方。”

今年4月开馆到现在,4万多人次来过这里,不只是长寿镇的人,平江东片几个镇的人也是这里的“常客”。

而这座图书馆的价值,远不止“看书”这么简单。

图书馆内的新时代文明实践所和一侧的文化广场上,有时会办读书分享会,有时会搞文艺活动,在这里,“静态书香”流转成“动态交流”。

现在长寿镇43个村建了农家书屋,不管住在镇上还是村里,想看书、想找个地方待着,都能找到地儿。

文化在小镇的规划建设中,一点点融入乡镇的角落。

长寿古街,既有青瓦老宅又保留传统市集风貌。

“近年来,长寿镇不断加大公共文化设施投入,推动文旅融合发展,促进产业优化升级,将丰富的文化资源转化为实实在在的经济发展优势,让全镇人既能享受到书香与诗意,也能尝到文化发展的甜头。”长寿镇党委书记谭晓峰说道。

如今镇上“群众文化艺术之乡”“中华诗词之乡”“楹联之乡”这些称号,不是挂在墙上的牌子:节庆日里,街上会搭“诗墙”,满墙的诗都是长寿人的手笔;谁家婚嫁添丁,也会有人送诗道贺;家家户户门前的楹联,多是出自手写,一笔一画,文化意趣鲜活流淌。

离开长寿镇那天,又走了走老街。粉墙黛瓦下,有人在写楹联,墨汁在红纸上晕开。回想在这里见到的人和事,不过是将军留下的一屋书,孩子眼里“能看见远方”的窗,村里书屋亮起的一盏灯——这些细碎的、贴着地气的模样,让千年的文化气,能顺着日子,慢慢往下传,让这座古镇始终有着让人想靠近的诗意。

来源:红网

作者:赵曼 陈砂 向小雨 蔡迎

编辑:刘良骏

本站原创文章,转载请附上原文链接。